参院選争点「国民負担率」—2025年の見通しから読み解く投資家への影響

2025年7月20日投開票の参議院選では、「国民負担率(租税+社会保障負担)の引き下げ」が重要論点として浮上しています。

1970年代以降の推移から最新の見通しまでを俯瞰し、投資家が押さえるべき視点を解説します。

目次

■ 国民負担率とは?

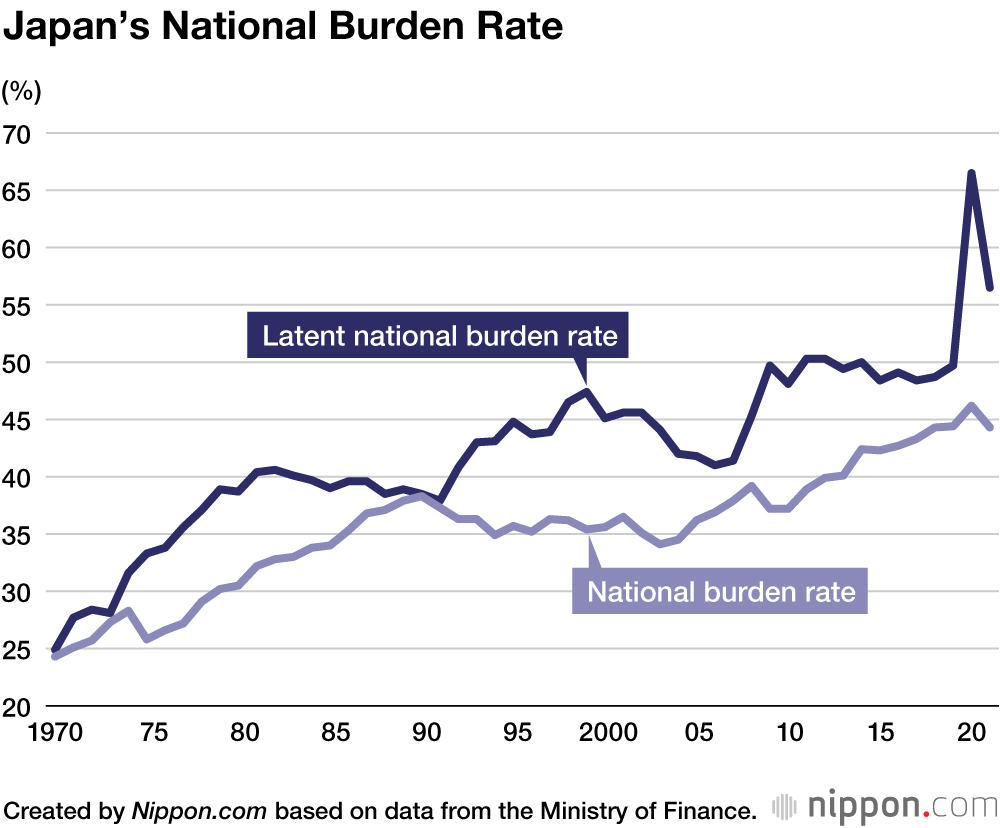

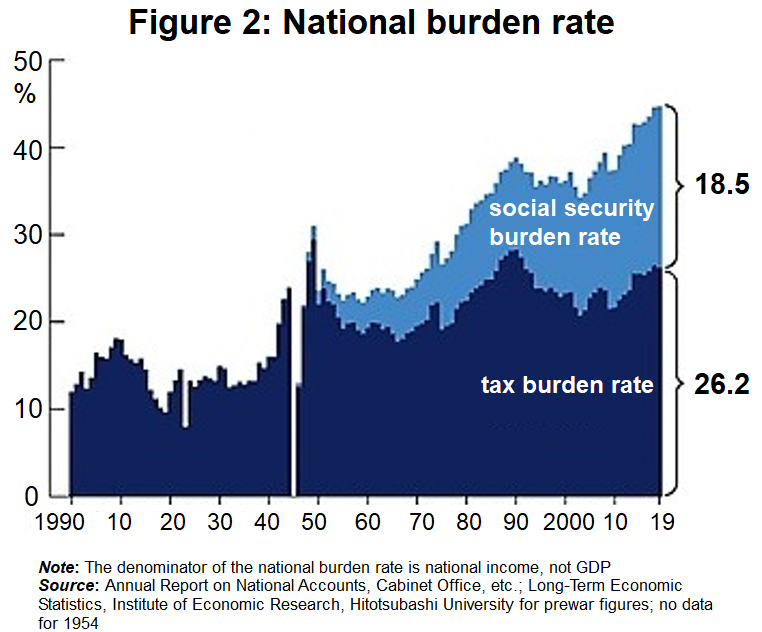

租税負担率(国税+地方税)と社会保障負担率を合計し、国民所得に占める割合を示す指標で、日本では近年40〜50%前後で推移しています。([財務省資料](https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/futanritsu/20250305.html))

■ 1970年代以降の推移

- 1970年:約24% → 1980年代:消費税導入により上昇開始

- 1990年代後半:約30% → 2010年代:40%超え

- 2021年度:48.1%(過去最高) → 2023年度:46.1%

■ 2024〜2025年度の最新推計値

– 2023年度(実績):46.1%

– 2024年度(見込み):45.8%(定額減税の影響)

– 2025年度(見通し):46.2%(制度維持見通し)

潜在的国民負担率(財政赤字含む)は、約50.9%(2024)→48.8%(2025)

■ OECD諸国との比較

OECD加盟国36か国中、日本は第22〜24位前後で中程度。スウェーデン・フランスなどは50〜60%台、米国は約32%と低水準です。

■ 負担率上昇の要因

- 高齢化加速:年金・医療・介護費が増加

- 消費税増税:1989年導入〜10%段階導入

- 財政赤字の累積:国債発行による潜在的負担増加

■ 投資家が注視すべきポイント

- 可処分所得圧迫:消費関連業種は業績リスク増

- 政策変更の影響:選挙終わりにかけた税・社会保障改革の実行度

- 金利・国債市場:潜在負担増が利回り・為替に影響

- 相対的セクター選択:金融・公共インフラなど安定セクターは注目に値する

■ 動的アップデート&セクター感応チャート

以下に示すインタラクティブチャートを導入予定。選挙後もリアルタイムでデータ更新されます。

- 年度別国民負担率推移チャート

- OECD主要国とのスライダー比較

- 選挙・税制政策発表との相関(消費・金融・インフラ株別)

■ まとめ

国民負担率は1970年から約2倍の45〜48%へと上昇。今回の参院選では、税・社会保障の姿勢が企業業績や消費動向に直結します。

投資家は、政策リスクを見極めつつデータドリブンな判断を。動的チャートの導入で選挙後の変化もリアルタイムに追える構成です。